O café definitivamente passou a fazer parte da dieta dos imigrantes. Ele

estava disponível para ser bebido todos os dias pela manhã, antes de saírem

para trabalhar na roça. Este foi um dos hábitos que os imigrantes adquiriram

aqui no Brasil.

Quando aqueles imigrantes do Vêneto chegarem a

fazenda Dumont, houve um encontro de culturas. Era o encontro da cultura do

Vêneto com a cultura caipira. Seria uma colisão ou uma fusão dessas culturas?

Na colisão de dois corpos há troca de energia e alteração do sentido dos

movimentos. Isso quando os dois corpos são parecidos ou iguais, como duas bolas

de bilhar. Quando um corpo é mais volumoso, ele tende a fragmentar o menor, o

mais duro penetra o maleável. No caso da

fusão, é necessário mudar o estado de sólido para liquido, através do calor. Em

outras palavras, é preciso derreter os dois corpos para misturá-los. Vamos

deixar a questão de física e química de lado e nos concentrar na história dos

nossos personagens imigrantes.

Henrique Dumont comprou a fazenda em 1879. Retornou a

ela acompanhado de treze escravos alforriados para prepará-la antes de trazer a

família. Ele não utilizou mão de obra escrava para trabalhar na fazenda, mas

havia lá antigos escravos, um exemplo disso foi o pajem do menino Alberto

Santos Dumont, um escravo liberto chamado “Mané de Deus”, cuja fotografia está

exposta no centro cultural e museu da cidade. Suponho então que a maioria das

pessoas que trabalhava na fazenda antes da chegada dos primeiros imigrantes

italianos era do povo local, ou ‘caipiras’.

O Caipira:

Muito antes deles, José de Alencar, escritor

romancista brasileiro, buscou mostrar a vida do Caipira do interior de São

Paulo do século XIX. Em seu romance intitulado Til, falou sobre costumes da

região de Piracicaba, Campinas e Itú e sobre as diferenças sociais da

época. Entretanto, a literatura

romântica mostrava o ‘caipira’ como um tipo robusto, valente e audacioso, parecido

às imagens dos Bandeirantes que vemos em livros antigos de História. Quanto

dessas imagens sobre o ‘caipira’ são reais e como sua cultura influenciou e

mesclou-se a cultura dos imigrantes italianos?

Os Parceiros do

Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de

vida, é um livro muito interessante, com um estudo sério sobre os caipiras,

escrito por Antonio Cândido (1918-2017), professor de Literatura da USP e

estudioso da cultura paulista.

Segundo ele, o termo ‘caipira’ é geralmente usado de

forma jocosa e pejorativa para designar qualquer pessoa de cultura rústica sem

hábitos civilizados. Mas o caipira é o morador do campo que vive em uma

sociedade relativamente homogênea com valores tradicionais muito marcados,

fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo. Não

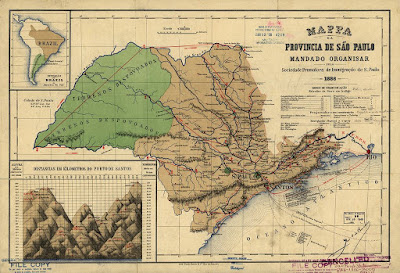

necessariamente o Estado de São Paulo. A área caipira é aquela que o

historiador Alfredo Ellis Jr chamava de Paulistânia. Quando os livros de

História falam de caipiras, caboclos e bairros rurais da paulistana, referem-se

a uma região que vai além do Estado de São Paulo e abrange o Paraná grande

parte de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás e Espírito Santo.

O caipira é teoricamente do ponto de vista racial o mameluco, a mistura do branco português com o índio, mas não se restringe a ele. Os primeiros portugueses a se estabelecerem em São Vicente e depois a vila de São Paulo, tiveram filhos com as índias. Um exemplo foi o bandeirante João Ramalho, que se casou com Bartira, filha de um cacique, fundadores de São Paulo. O mundo bandeirante era uma grande empresa econômica. Eles aprisionavam índios de tribos inimigas para vendê-los como escravos. Isso foi gerando no Bandeirante uma sede de território imensa e ele foi se espalhando. Esse território é a Paulistânia.

Com o tempo, e a chegada de escravos vindo da África

para o trabalho, o bandeirante perdeu a sua iniciativa maior e deixou de ter

contato com o mercado, pois não fornecia mais mão de obra para o mercado. Alguns

deles tornaram-se fazendeiros, exportadores, tropeiros e se fixaram em cidades

como São Paulo, Sorocaba, Taubaté. Mas outros ficaram perdidos naquela

imensidão de território e se sedentarizou, tornou-se fixo e preso a um lugar.

Ele deixou de ser o protagonista da economia de mercado e passou a produzir para

si mesmo. Esse bandeirante, mistura de português e índio, tornou-se caipira.

Para Antonio Cândido, o caipira é fruto de uma

sedimentação racial. Simplificando, a cultura caipira foi se formando em

camadas sobre outras culturas: a do índio, do português e do negro. Houve

escravidão na província de São Paulo, na zona de Campinas e do Vale do Paraíba,

como já vimos na Historia do Café. Segundo Darcy Ribeiro, depois da libertação

dos escravos, muitos deles não quiseram trabalhar para seus antigos donos e ‘saíram

pelo mundo’. Pela primeira vez, sentiam-se donos de seus destinos. Obviamente,

foram dispensados das fazendas sem remuneração ou indenização levando com eles

os poucos trapos de algodão que tinham sobre o corpo. Muitos deles juntaram-se

ao caipira e assim o negro se acaipirou. O negro africano tornou-se caipira

assim como o português, etnicamente ele tornou-se o caipira negro ou caipira

mulato.

Segundo Cornélio Pires, jornalista, escritor e

folclorista, um importante etnógrafo da cultura caipira e do dialeto caipira, o

caipira se divide em quatro categorias segundo sua etnia e tem características

particulares:2

1) Caipira

caboclo: descendente de índios catequizados pelos jesuítas. Monteiro Lobado

criou o Jeca Tatu se baseou neste tipo de caipira.

2) Caipira

negro: descendente de escravos, imortalizado pelas figuras folclóricas da

‘mãe-preta’ e do ‘preto-velho’.

3) Caipira

branco: descendente dos bandeirantes, uma nobreza decaída, orgulha-se de

seu sobrenome bandeirante: os Pires, os Camargos, os Paes Lemes, os Prados, os

Siqueiras, etc. É católico, e se miscigenou com o colono italiano. É pobre, mas

ainda proprietário de sítios.

4) Caipira

mulato: descendente de africanos com europeus. Raramente são proprietários,

são tidos como patriotas e ativos, excessivamente cortês, galanteador para com

as senhoras, jamais se humilha diante do patrão é apreciador de sambas e

bailes, mas não se mistura com o ‘caboclo preto’.

Para Antonio Cândido, o caipira é muito mais

português do que pensamos. O mundo caipira se enriqueceu com a cultura africana

e hoje, quase não vemos uma diferenciação da herança indígena, africana e

portuguesa. Entretanto, para ele o mais importante são as características

culturais deste tipo humano mestiçado, uma sedimentação histórica e cultural

que lhe dá características próprias. Ele é primeiramente caracterizado por um

traço de fusão da cultura portuguesa com as culturas indígenas locais. Vamos

falar de algumas dessa características que estão presente na forma de lidar com

a natureza e o trabalho, a religiosidade, vida social e a língua.

Na região Paulistânia, não se falava o português, mas

sim a Língua Geral, ou Língua Brasílica. Os missionários jesuítas tomaram como ponto de

partida o tupi, um dialeto falado pelos índios tupinambás que habitavam o

litoral do Brasil. A Língua Geral era o idioma falado pelos bandeirantes

paulistas e por esse motivo, temos vários nomes de rios resultaram da Língua

Geral como Tietê, Tamanduateí e também de cidades como Sorocaba e Pindamonhangaba.

O processo de extinção dessa língua ocorreu com as reformas feitas pelo Marquês

de Pombal. Se não fosse a pressão do governo português, hoje provavelmente seriamos

bilíngues. Várias características da Língua Geral estão presentes na maneira do

caipira falar. 3

Do intercambio da cultura erudita portuguesa resultou

palavras como pregunta, em vez de

pergunta, e despois em vez de depois.

Era assim que uma pessoa culta do século XVII falava. Outra característica

própria na maneira de falar é o ‘r’ retroflexo como em ‘arto’ em vez de ‘alto’. Embora esse ‘r’ apareça na língua do índio,

pois ele não consegue falar o ‘l’, aparece também em regiões do Ninho em

Portugal. É difícil descriminar o que é indígena e o que é português. Encontramos

outras características da pronuncia da língua nheengatu e do tupi nos

substantivos (oreia, páia, muié, cuié, zóio)

e alguns verbos infinitivos sem o ‘r’ no final (falá, cantá, pitá, senti, rezá,

etc). Eles também criaram expressões próprias como sartá de banda, ou sartá de

lado que significa negar.

Nos costumes, Antonio Cândido cita o jogo do pau ou

jogo do cajado, um tipo e bastão, que é um jogo português típico, mas parece também

com o uso dos tacapes e dos bastões de combate dos indígenas. É possível que esses

elementos sobre nadaram na cultura caipira, os elementos que eram dos dois

lados e a coisa se fundiu.

Essa cultura, para manter as suas características

tradicionais, foi preciso à ocorrência de uma série de condições, entre elas o

nomadismo e o isolamento. Aparentemente são ideias contraditórias, assim,

quando Candido diz que o caipira se sedentarizou, elas explica que foi em parte

porque ele é também muito móvel, ou seja, nômade.

A área que o paulista controlava, é uma área de

dimensões imensas. Havia um território enorme coberto de floresta, o caipira ao

chegar, ateava fogo, queimava a mata, fazia sua roça e construía o rancho. Passava

ali alguns anos, depois pegava seus badulaques e seguia quatro ou cinco léguas

adiante. Trata-se de uma cultura móvel que provoca destruição do ponto de vista

ambiental. Era uma população móvel, mas pouco numerosa numa área muito extensa.

Isso gerou um tipo de assentamento no solo muito disperso. Assim, a unidade

básica do caipira não é a casa nem o rancho, mas o bairro. Para Antonio

Cândido, o bairro refere-se a porção de território povoado de maneira muito

espalhada em que as pessoas não tem contato imediato mas onde todos se sente

pertencentes a mesma comunidade.

O caipira se separou da economia de mercado em

termos, porque ele levava o franguinho dele e os ovos, a gabiroba e o jatobá,

para vender nas feiras das vilas. Eles chegavam a andar quilômetros à pé para

ganhar um dinheirinho. Na vila ele tinha algum contato com outras pessoas. Periodicamente,

ele se encontrava em função das necessidades comunitárias do bairro. Havia

trocas de solidariedade familiar e vicinal e cooperação entre vizinhos e

familiares. Construíam casas em sistema de mutirão e faziam roçado com a ajuda

daqueles que pertenciam ao mesmo bairro. Também nas festividades, ao fazer um

cururu, uma dança folclórica regional feita geralmente para pagar uma promessa

a um santo, o caipira chamava os vizinhos, e os membros do bairro para sua casa

onde servia café, quentão e pão (uma coisa fantástica para o caipira – ele come

pão).

Eles podiam passar meses sem ver o seu vizinho, mas

na hora de fazer uma festa de São João, ele faz com um certo número de

vizinhos. Estas festas é um fator de coesão grupal e uma forma de lazer. O

lazer fazia parte da cultura caipira. Daí a fama injusta do caipira ser visto

como vagabundo. O lazer do caipira envolvia pescar e caçar e não para se

divertir, estava relacionada à dieta dele. Caçavam tatus e quatis, e até cobras,

uma dieta muito parecida com a do índio.

O caipira é inicialmente um homem livre. Ele é

descendente do índio e do bandeirante, e o trabalho regular no Brasil até 1888 era

o trabalho escravo sob a chibata. O escravo não tinha alternativa pois era

forçado a isso. Apesar de ser tão altivo ou digno quanto o caipira, ele era tirado

de sua terra e trazido ao Brasil como um animal onde era comprado e tornava-se

uma propriedade. O escravo não tinha alternativa, mas o caipira tinha o sertão à

sua frente. Ele era livre e podia fugir, escapar e se recusar ao trabalho

forçado e assalariado. Preferiam comer duas espigas de milho e uma abobrinha, um

ovo frito que a galinha botava todos os dias, do que trabalhar de sol a sol.

Assim como os escravos libertos, os caipiras não queriam sujeitar-se a condição de assalariado rural permanente. Eles consideravam humilhante o trabalho com horário marcado por toque de sino e dirigido por um capataz autoritário. Ele não quer se sentir preso à um pedaço de terra, mesmo sendo ‘seu’, ou a um trabalho fixo que o obrigaria a se sujeitar as ordens de capatazes acostumados a chicotear os escravos. Para Darcy Ribeiro, o caipira, era despreparado para o trabalho dirigido, culturalmente predisposto contra ele e desenganado, desde há muito, de tornar-se proprietário de um pedaço de terra.

Em suma, a “Cultura Caipira” é caracterizada pelo bucolismo e pelo catolicismo popular, uma religiosidade de rezadores ligada ao calendário agrícola. A cultura caipira, além da religiosidade é enriquecida pela moda de viola, musica caipira ou sertaneja, com temática rural, letras românticas e canto triste. São ótimos contadores de ‘causos’ que ocorrem geralmente nas fazendas e envolvem criaturas folclóricas como o saci. Tem também um dialeto próprio que preserva elementos do falar do português arcaico e da pronuncia da língua nheengatu e do tupi. Mas quanto dessa cultura caipira ainda sobrevive no século XXI?

Para Antonio Cândido, a cidade de São Paulo é uma

destruidora de culturas, e de caipiras. Quando o caipira vem para a cidade

grande, São Paulo, ele vai se marginalizar e trabalhar como servente de

pedreiro na construção civil, ou ser porteiro ou soldado, e vai morar na

periferia. No início do século XXI, mesmo em cidades grandes do interior

paulista, como Ribeirão Preto, a cultura caipira está praticamente extinta.

Quando o caipira torna-se subordinado ao mercado, e tem que comprar bens de consumo do qual ele não tem dinheiro, como por exemplo, uma bacia de lata ou um despertador, um relógio para a filha, sua margem de lazer acaba. Não só por isso. A medida que a onda de café invadiu os bairros da Paulistânia ergueram-se cercas e represaram rios, diminuindo sua margem de lazer, e impedindo o caipira da cultura de subsistência, caça e pesca que lhe permitia sobreviver. O caipira não podia mais caçar, ele com isso, não tinha mais carne, e a dieta caipira antiga, relativamente equilibrada, empobreceu bastante.

A onda verde segue em direção Norte e Oeste de São

Paulo. A ocupação agrícola das terras segue sem parar, o café toma cada espaço

de aluvião, com cercas de arame farpado, separando uma fazenda da outra. Ao

mesmo tempo, vão derrubando matas, represando rios, o que tornam impraticáveis

a caça e a pesca. Com isso, o caipira perde também um complemento alimentar

básico que permitia melhorar sua dieta frugal e carente. A antiga população

residente se vê, assim, expulsa. O sistema de fazendas que produz o café,

produto de exportação, cria um novo mundo no qual não há mais lugar para as

formas de vida do caipira, nem para a manutenção de suas crenças tradicionais,

de seus hábitos arcaicos e de sua economia familiar. O que era produzido em

casa deve agora ser comprado em armazéns. Sobram para eles as opções de se

tornarem posseiros invasores de terras alheias; trabalharem como pau de arara,

fazendo trabalho temporário em época de colheita, ou, finalmente,

incorporarem-se às massas marginais urbanas, os futuros sem-terra e

sem-teto.

Entretanto a cultura caipira sobrevive na cultura

urbana. Desde o início do século 20, quando o caipira ia a cidade vender seus

ovos e galinhas, ele via o bonde puxado a burro, ou automóvel e ouvia falar de

luz elétrica e do radio. Não havia uma ruptura da cultura caipira e urbana, mas

uma continuidade. Na cidade grande as classes dominantes tem acesso aos novos

equipamentos com a mais alta sofisticação técnica. A elite de São Paulo tinha acesso

a um padrão de requinte igual ao europeu. E do outro lado o caipira que usava

lenço na cabeça, depois o chapéu de palha, andava descalço e dormia no chão em

casa de paredes de barro cobertas por sapé. São dois extremos e no meio temos

uma vasta gama infinita. O homem da cidade é meio acaipirado e o caipira é meio

urbanizado.

A partir do final do século XIX a vida pacata e tranquila do caipira será

atingida por um tsunami: a onda verde do café. Novos fazendeiros compram as

terras no nordeste paulista, derrubam a mata e plantam cafés. Estradas

ferroviárias vão cortando as matas e pontes são construídas sobre rios e sobre

os trilhos surge a Maria fumaça puxando vagões de trem com hordas de imigrantes

europeus. A fim de viabilizar a economia de exportação por meio da grande

lavoura de café, foi assinada a Lei de Terras de 1850 seguida da Lei Áurea em

1888 com a abolição da escravidão e em 1889 é proclamada a República. Para o

antropólogo Darcy Ribeiro, "o estado

penetra o mundo caipira como agente da camada proprietária" e, "com a ajuda do aparelho legal,

administrativo e político do governo", promove "o desenraizamento do posseiro caipira,

[forçando-o] a engajar-se no colonato, como assalariado rural, ou a refugiar-se

na condição de parceiro, transferindo-se para as áreas mais remotas ou para as

terras cujos proprietários não têm recursos para explorar os novos cultivos."

4

Quando a onda verde do café invadiu as terras

vermelhas do nordeste e oeste paulista, os poucos escravos libertos e caipiras

dispostos a trabalhar como assalariados, não seriam suficientes. Assim é que,

apesar da existência de milhões de caipiras sub ocupados, o sistema de fazendas

teve de promover, a imigração europeia maciça, colocando milhões de

trabalhadores imigrantes à disposição da grande lavoura comercial. O ex escavo

e o caipira vê, passivo, chegarem multidões de imigrantes italianos, espanhóis

e portugueses que vão se instalando como colonos nas fazendas. Os imigrantes

aceitavam uma condição que eles rejeitam. Eles vinham,

de velhas sociedades, rigidamente estratificadas, já disciplinados para o

trabalho assalariado e viam na condição de colono um caminho de ascensão que

faria deles talvez, um dia, pequenos proprietários.

Vamos voltar a pergunta no início deste capítulo. Qual

foi o resultado do encontro dos imigrantes italianos com o caipira da

Paulistânia? Tratou-se de uma colisão ou de uma fusão?

Gostaria de usar aqui como metáfora desse encontro os rios Mojiguaçu e Pardo. Esses dois rios se unem na cidade de Pontal, próximo a Sertãozinho e Ribeirão Preto onde formam uma ponta conhecido como Bico do Pontal. Quando as águas mais claras do rio Mojiguaçu deságuam nas águas escuras do rio Pardo, elas se misturam, mas não totalmente. O Rio Pardo, que atravessa a rica região cafeeira do noroeste paulista, desemboca no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, mas boa parte do volume de água deste rio provém do Rio Mojiguaçu. Os imigrantes italianos, em grande parte do Vêneto, era uma massa de águas claras que se misturaram as águas escuras dos caboclos e caipiras do noroeste paulista.

A assimilação, de forma simples é o processo pelo

qual um grupo humano, geralmente uma minoria ou uma coletividade imigrante, é

absorvido pela cultura de outro(s) grupo(s), no caso os ‘caipiras’. Quando o

governo brasileiro decidiu pela vinda de imigrantes europeus, brancos para o

Brasil, pensando na colonização das áreas ainda virgens, deu preferência aos

italianos por acreditar que seria mais fácil a assimilação à nossa cultura. A

maior parte dos italianos que chegaram entre os anos de 1876 e 1920 procediam

do norte da Itália, mais precisamente do Vêneto. Mas devido às circunstancias

em que esses italianos vieram e passaram a viver nas fazendas de café, acredito

que essa assimilação foi muito lenta e demorada.

O imigrante era uma mão de obra pouco qualificada,

mas aprendiam rápido o rudimentar trabalho da cafeicultura. Eram em sua maior

parte analfabetos e por isso mesmo, dispostos a serem explorados em troca da

mera sobrevivência física. Trabalhavam duro, alimentados pela esperança de um

dia tornarem-se proprietários, sonho difícil de ser concretizado na terra de

origem. Mas ao aceitarem o trabalho duro, recusado pelo caipira e os antigos

cativos, não aceitariam o tratamento que fora imposto aos escravos.

Apesar de serem eles alienígenas em terras

estrangeiras, a primeira reação dos imigrantes foi desenhar uma linha que os

separava dos caipiras e antigos cativos. Os italianos trataram de enfatizar a

todo instante, suas distâncias em relação a negros e mulatos. Para Truzzi “Era um meio e marcar uma posição relativa superior na hierarquia social

vigente nas fazendas, buscando, sobretudo para os fazendeiros, sinalizar seu

status diferenciado em relação aos negros. (...) não seria demais afirmar que

muitos italianos descobriram-se brancos no Brasil, já que na própria terra de

origem pouco sentido havia em construir uma identidade racializada.” [Truzzi

p. 38]

Segundo Truzzi, havia também o apoio, não expresso,

das elites rurais. Primeiramente porque acreditavam que parte dos males da

nação vinha da formação de seu povo, baseada na miscigenação, e que o

embranquecimento trazido pelos imigrantes era algo positivo. “O imigrante italiano prontamente assimilou

esse preconceito racial, herança do escravismo e próprio das elites brancas

nacionais.” [Truzzi p. 39]

Lembramos que o caipira era visto pelas elites como

vagabundos ou pessoas que faziam corpo mole. Ao contrario deles, os italianos,

principalmente do note da península italiana, eram vistos como trabalhadores

diligentes. Formava-se assim com os imigrantes uma construção de uma ética do

trabalho como algo a ser valorizado. “Se

a Sociedade Promotora tem introduzido até hoje somente italianos, e do Norte

(Vêneto), não o fez por sistema, procurando afastar o de outras procedências. O

motivo principal foi o já apontado, da preferência para os que são chamados,

além da grande procura e predileção pelos trabalhadores desta nacionalidade,

perfeitamente adaptados, pela moralidade e inexcedível amor ao trabalho, aos

nossos desejos, se nos quisermos pronunciar com imparcialidade e justiça.” [Truzzi

p. 40]

Outro fator que a princípio evitou a fusão da cultura

caipira com a italiana foi o fato do colonato ser um regime de trabalho

assentado sobre bases familiares. Assim sendo, a sobrevivência ou a mobilidade

socioeconômica deles dependia das atitudes dos indivíduos diante do trabalho.

Desta forma, ao procurarem parceiros ou parceiras para o casamento, buscavam pessoas

saudáveis, fisicamente aptos a estabelecer uma prole numerosa e, sobretudo,

dispostos a subir na vida por meio do trabalho. Os imigrantes assimilaram do

patrão e do capataz a noção de que o caipira era preguiçoso e indolente e de

que eles eram trabalhadores diligentes. Uma das consequências em um primeiro momento

foi a quase inexistência de casamentos entre os imigrantes com brasileiros. [Truzzi

p. 53]

Outro fator que contribuiu para isso era o fato de

que os imigrantes viviam praticamente isolados nas colônias das fazendas, restritos

a sociabilidade das famílias de outros imigrantes. Por isso, havia padrões

conjugais fortemente endogâmicos, ou seja, só se casavam com membros de sua

própria classe ou tribo, no caso, italianos do Vêneto. Isto explica o casamento

entre os membros italianos da minha família que chegaram aqui em 1888. Todos os

membros da família que emigraram solteiros em 1888, casaram-se com italianos

também do Vêneto. Esse costume durou um bom tempo, mesmo na segunda e até entre

alguns membros da terceira geração deles. Segundo Tuzzi, mesmo depois de 1930,

os casamentos dos filhos desses imigrantes ainda eram feitos entre eles. Os

filhos desses imigrantes casavam-se com brasileiros, desde que fossem filhos de

outros imigrantes, preferencialmente da mesma região. Para Truzzi, já a partir

dos anos 1930 e 1940, é provável que as novas gerações nascidas no Brasil

tenham reformado tais condutas, seja porque o fluxo de italianos declinou, seja

porque os laços de origem se tornaram mais distantes no tempo. [Truzzi p. 55]

Vimos que esses imigrantes italianos do norte viviam

praticamente isolados da convivência com as pessoas que viviam nos povoados e

áreas urbanas como Sertãozinho e Ribeirão preto. Eles casaram-se com pessoas do

mesmo local e tinham um regime de trabalho assentado na base familiar. O

contato com os membros da família era longo e intenso, tanto em casa como no

trabalho. Dessa forma, mantiveram e passaram para as próximas gerações a

cultura e os costumes que trouxeram em sua bagagem. Comunicavam-se em casa com

seus filhos, contaram historias de seu país e da viagem até o Brasil, usando o

dialeto do Vêneto.

No romance Anarquistas Graças a Deus de Zélia Gatai,

a autora corrobora com essa ideia. Ela fala sobre sua mãe: – “O vocabulários de dona Angelina era reduzido

– tanto em português como em italiano, sua língua natal.” Ela também cita

alguns exemplos de expressões usadas pelos imigrantes que misturavam o

português com seu dialeto, como por exemplo: – “Questo é o mais grande e più belo vurcão du mondo!” (Este é o mais

grande e mais belo vulcão do mundo). Na hora de praguejar, o italiano era

preferido ao português: “Vigliacchi,

maledetti!” (Velhacos e malditos) “Farabutti,

tutti quanti!” (arruaceiros, todos eles). 5 Os meus avós, que

eram filhos de imigrantes praguejavam em italiano dizendo frazes como: Dio porco, porca miséria, maledeto.

Eles ensinaram aos seus filhos a ética do trabalho e

as noções de italianidade que assimilaram aqui. Segundo Truzzi: “Foram os próprios imigrantes ou seus

descendentes que se encarregaram de narrar suas experiências e com isso foram

construindo essa imagem de ‘italianidade’. À medida que contavam suas

histórias, obviamente selecionavam conteúdos que a valorizava ou a

desvalorizava.”

Quando moravam no Vêneto, passaram fome e a dieta

restringia-se a polenta frita e chicória vermelha. Ao chegarem ao Brasil, tinham

abundancia de verduras, legumes e frutas disponíveis. Em pouco tempo começaram

a criar porcos e galinhas para o consumo de carne e ovos, e tinham leite à

disposição. Mantiveram costumes de matar o porco e fazer linguiça, e ensinaram

seus filhos a fazer o mesmo. Entretanto, mesmo tendo abundancia em comida,

ainda mantinham o costume de viver frugalmente sem desperdiçar alimento e usavam

tudo com parcimônia. Era também uma forma de fazer uma poupança para emergência

ou realizarem o sonho de comprar seu pedaço de terra ou em alguns casos,

voltarem para a Itália. (Fotografia do filme L'albero degli zoccoli de Ermanno Olmi)

Zélia Gatai também fala sobre a vida de aperto que

sua família levava: - “Os temores de dona

Angelina tinham uma explicação: sempre levara uma vida de apertos; (...) [seu

marido] permitiu que sua mulher, após o casamento, continuasse na fábrica de

tecidos, no Brás, onde trabalhava desde a idade de nove anos, ajudando nas

despesas do lar paterno.” Os

italianos tinham o trabalho como mais importante que as relações sociais. Zélia

Gatai exemplificou isso em uma frase dita por sua mãe que tentava acabar com a

conversa com uma vizinha: – “a conversa está muito boa, mas vai render

muito e eu não tenho tempo a perder, o serviço está me esperando. Vou tratar da

obrigação” 6

Era uma frase que poderia ter vindo da boca da minha avó Virginia, filha de imigrantes, nascida no Brasil. Ela fazia praticamente tudo em casa, desde pão até sabão, também costurava e remendava roupas. Meu tio Antonio, neto de imigrantes, além de trabalhar na lavoura, tinha uma barbearia na fazenda onde trabalhava à noite cortando o cabelo dos colonos que moravam na fazenda. Meu pai, depois de trabalhar oito horas em uma metalúrgica, ao chegar em casa, em vez de descansar, tratava de fazer algum trabalho de construção ou reforma na casa, carpintaria, ou lidar com uma horta no quintal. Sempre ocupado com qualquer coisa ‘proveitosa’.

Havia algo que os imigrantes tinham em comum com os caipiras, o catolicismo. A influência do catolicismo sobre os imigrantes era marcante. Segundo Truzzi: - “É patente a maior homogeneidade dos contingentes italianos que se instalaram no meio rural dos estados sulinos, onde predominaram maciçamente a origem veneta, o mesmo dialeto e um forte sentimento religioso. Nessa região, o catolicismo reinou absoluto como elemento de identidade e de coesão das comunidades, de conforto cotidiano dos colonos, sendo que estes mesmos constituíram suas igrejas e, não raro, na ausência de párocos, chegaram a presidir eles próprios suas cerimônias religiosas.” – [Truzzi p. 35]

O contato religioso desse imigrante com o caipira se

deu tanto nas fazendas como nas vilas. O contato nas cidades acontecia quando

nas igrejas em batizados e casamentos. Também em raras consultas médicas e

compras nos armazéns. Como o contato maior do imigrante com o caipira deve ter

sido nas colônias, não demorou muito para os imigrantes serem expostos a forma

de catolicismo do caipira e suas festividades como o cururu, e festas de São

João e aceitarem as ofertas de café, quentão e pão.

Não demorou muito também, o chapéu de feltro que

trouxeram da Itália foi substituído pelo chapéu de palha do caipira. Mas

conforme mencionei antes, assim como as águas dos rios Mogiguaçu e Pardo

demoram a se misturar, a cultura dos dois grupos também caminharam lado a lado

até haver a fusão delas. Quanto à assimilação da cultura caipira, observo que

meus avós tinham muito mais costumes similares aos de seus pais imigrantes. Um

exemplo disso era o sotaque deles que era muito mais parecido ao dos italianos

do que dos caipiras. Renderam-se a dieta tipicamente caipira do arroz e feijão,

mas nunca deixaram de fazer linguiça e comer macarrão aos domingos. O mesmo não

aconteceu com os netos desses imigrantes, entre eles, meu pai. A influência da

cultura caipira foi muito mais forte sobre eles. Assimilaram a religiosidade

dos caipiras seguindo os costumes da festa do divino ou folia dos reis. Meus

tios eram exímios tocadores de violas e ótimos cantores de musica caipira. Até

hoje, entre aqueles que continuaram morando na região do interior paulista, o

sotaque caipira é bem acentuado.

Nas fazendas mesclaram-se aromas, cores, sabores,

credos e costumes transformando a terra que encontraram. Os descendentes dos

imigrantes trazem consigo elementos da cultura, religiosidade e da história das

regiões de origem, mas esses elementos mesclam-se, e fundem-se criando e

recriando novas formas de sociabilidade.

Segundo Ribeiro em 1950, os estrangeiros,

principalmente italianos e seus descendentes, eram mais numerosos do que os

paulistas antigos. Qual foi o resultado disso? “E se, por um lado, a ‘esse soterramento demográfico’ ocorreu a

europeização da mentalidade e dos hábitos, por outro lado o imigrante, quase

todos, acabou se “abrasileirando belamente”.”

Quando o imigrante começou a chegar em maiores

contingentes, a população nacional já era tão maciça numericamente e tão

definida do ponto de vista étnico, que pôde iniciar a absorção cultural e

racional do imigrante sem grandes alterações no conjunto.7 A essa

absorção cultural e racional ele chama de brasileirismo.

Conclusão: Italiano ou Brasileiro?

Como mencionei no início, meu pai e sua família falavam dos italianos com

tanto orgulho, que eu e minhas irmãs acabamos internalizando este sentimento de

afinidade e amor pela Itália, sem nem mesmo sermos italianos. Mais tarde descobri

que há um nome para isso, chama-se italianidade. A minha questão nunca foi

genética, mas cultural. Uma das coisas que me intrigava era quanto da cultura

italiana e quanto da cultura brasileira influenciou a mim e a minha geração de

irmãos e primos? Quanto da cultura italiana resistiu à assimilação da fácil e

atraente cultura brasileira? Quanto da cultura italiana resistiu e foi

absolvida pela segunda e terceira geração de imigrantes e quanto foi absorvido

da cultura caipira do interior paulista à que foram expostos?

Hoje eu percebo que meus pais eram muito mais

caipiras do que italianos. Falavam o dialeto caipira com sotaque caipira, mas com os gestos dos italianos. Entretanto, o fato de terem se mudado para São Paulo quando nós

éramos muito pequenos, essa cultura caipira foi de certa forma desprezada por

nós. Sobrou apenas a crença de que éramos descendentes de italianos. Em nossos

documentos estão impressos os sobrenomes de nossos antepassados do Vêneto. Em

nosso sangue, corre misturado o sangue italiano deles, mas culturalmente, somos

muito mais brasileiros do que italianos ou mesmo caipiras.

Truzzi menciona em seu trabalho que “a partir dos anos 1980 e 1990 (período

que foge ao escopo de seu trabalho), assistiu-se

a uma revalorização da italianidade entre estratos da classe média oriundos de

terceira ou quarta geração. (...) Tal movimento de recuperação da

ancestralidade italiana se associa às vantagens (dificilmente revertidas,

porém, em oportunidades de emprego) e ao prestígio de se obter um passaporte da

União Europeia. De outra parte, alinha-se à celebração de trajetórias familiares,

na contravalsa da dinâmica geracional: como de modo curioso e procedente observou

o historiador americano Marcus Lee Hansen, ‘o que o filho deseja esquecer,

o neto deseja relembrar.’”

Uma frase do livro de Zélia Gatai me chamou atenção: – “As moças e rapazes que vemos meninas nas páginas de Anarquistas, graças a Deus, casaram-se com nacionais de outros sangues e levaram avante, sem o saber, o sonho dos avós.” 8 Que sonhos são esses? Que sonhos tinham esses imigrantes ao virem para o Brasil? Será que seus filhos netos e bisnetos ainda alimentavam tais sonhos? Quantos deles foram realizados ou mudados ao longo do caminho?

Notas e Referencias:

- Chico Bento – Personagem criado por Maurício de Souza – Informação disponível em : https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Bento

- Tipos de caipiras – Baseado nos livros de Cornélio Pires – Verificar Fontes abaixo: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caipira

- FERNANDES, Cláudio. "Língua Geral no contexto do Brasil Colonial"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/lingua-geral-no-contexto-brasil-colonial.htm. Acesso em 05 de janeiro de 2020. https://brasilescola.uol.com.br/historiab/lingua-geral-no-contexto-brasil-colonial.htm

- O Povo Brasileiro pp 386-388

- Anarquistas Graças a Deus pp 14, 20, 36, 37

- Anarquistas Graças a Deus pp 16, 37

- O Povo Brasileio pp 241-243

- Anarquistas Graças a Deus p. 10

- O caipira com Antonio Candido – Video entrevista disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zm3Pz8qxqNA

- CINTRA, Rosana Aparecida. ITALIANOS EMRIBEIRÃO PRETO-SP: Família e Nupcialidade (1890-1900)

- DE CASTRO, Thiago Righi Campos. Paulistânia, o mineiro e o italiano: processo histórico, acesso à terra e a experiência histórica e cultural numa Moda de Viola.

- GATAI, Zélia. Anarquistas Graças a Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

- PIRES, Cornélio, Conversas ao pé do fogo, IMESP, edição fac-similar, 1984.

- PIRES, Cornélio, Sambas e Cateretês, 2. ed., Editora Ottoni, Itu, São Paulo, 2004

- RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: Evolução e o sentido do Brasil – São Paulo: Companhia das Letras, 1995 - pp 241, 394 – 397

- O caipira com Antonio Candido – Video entrevista disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zm3Pz8qxqNA

- TRUZZI, Oswaldo. Italianidade no interior paulista: Percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950). 1 ed – São Paulo: Editora Unesp, 2016.

Comentários

Postar um comentário